HDD(SSD)ブート切り替え方法

ここでご紹介する方法は、OSのインストールされたHDD、またはSSDのどれかひとつだけを起動させる方法です。

この方法の最大のメリットは、起動しているHDD(SSD)だけ認識して、それ以外のHDD(SSD)を認識させない点です。 もうひとつのメリットは、ブート選択後、使用して再度起動した際、通常起動しているブートデバイス(選択以前のデフォルトの状態)に戻る点です。 その時だけ、このHDDだけを起動したい!という使い方ができます。

切り替え方法

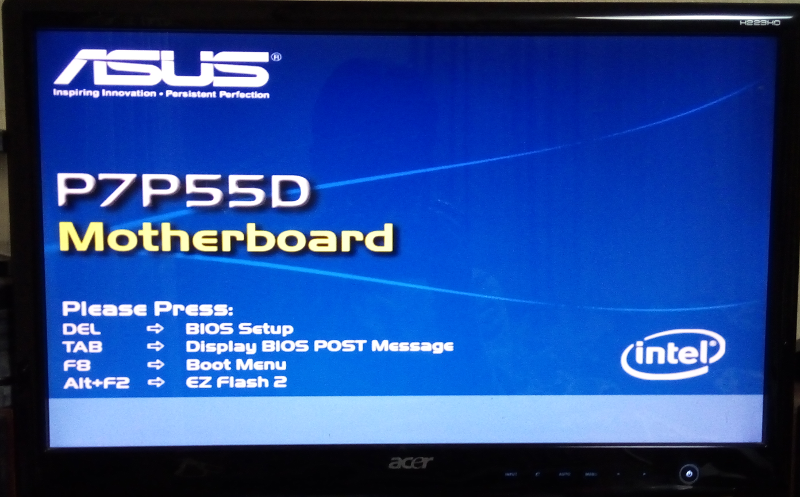

起動時、biosの選択画面が表示されたら、ブートメニューを選択します。

この画面ではF8キーで選択します。

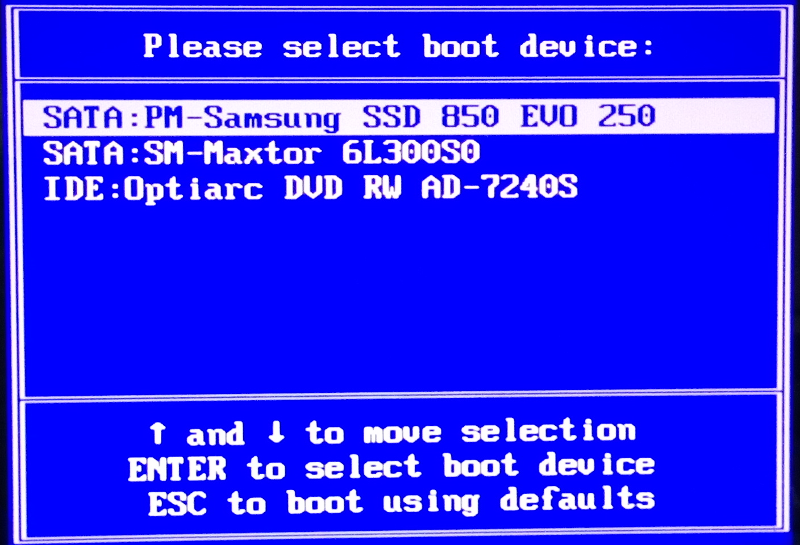

ブートデバイス一覧が表示されたら矢印キーで起動したいデバイスを選んでエンターです。

以上です。

参考例に使用したPCは、ASUSのマザーボードの自作機です。

その為、他のメーカー製PCと比べると起動時のBIOS画面や押すキーが違います。

マルチブート

これらブートを切り替える事をマルチブートと言います。 マルチブートには、大別して2種類の方法があります。 ソフト的な方法と物理的な方法です。 ソフト的な方法は、ひとつのHDD(SSD)を複数のパーテーション(記憶領域を区分けする)で分けて、 パーテーションにインストールされたOSをブートローダー(ブートを起動選択するソフト)で起動管理します。 物理的な方法は、リムーバブルディスクのようなHDD(SDD)取替え可能にする機器を導入するか、ここで紹介したBIOSによる切り替え方法です。

どの方法が良いのか?

一概にどれが一番良いのかという事は言えません。 コスト的な事と使用するOS、さらにリスク管理があります。 コスト面での事は、HDD(SSD)が安くなったとはいえ増やすのはお金がかかります。 その点、ソフト的な方法は、HDD(SSD)がひとつあればできますし HDDの大容量化により、たくさんのパーテーションを確保できます。 しかし、ソフト的な方法(ブートローダーの使用)は、多少、ブートに関しての知識が必要になります。

個人的には、物理的な方法をお勧めします。 単純にシンプルな方法だからです。 リスク管理もその理由です。 OSやアプリケーションによっては、パーテーションをまたいでアクセスするものがあります。 それがどれなのか調べて判別する事が手間なのです。 また、パーテーションを分けたHDD(SSD)が故障した際、すべてのOS環境に影響します。 コンピュータウィルスも気になります。

物理的な方法のデメリット

せこい話ですが、接続しているHDD(SSD)の数だけ電気代がかかります。 多少ですが、ハードウェアの知識が必要になります。 電源ボックスの出力アンペアも気にしなければなりません。 ふたつのOSをHDD(SSD)で分けるだけなら電源ボックスの出力アンペアを気にする事はないと思います。